審美歯科治療料金表

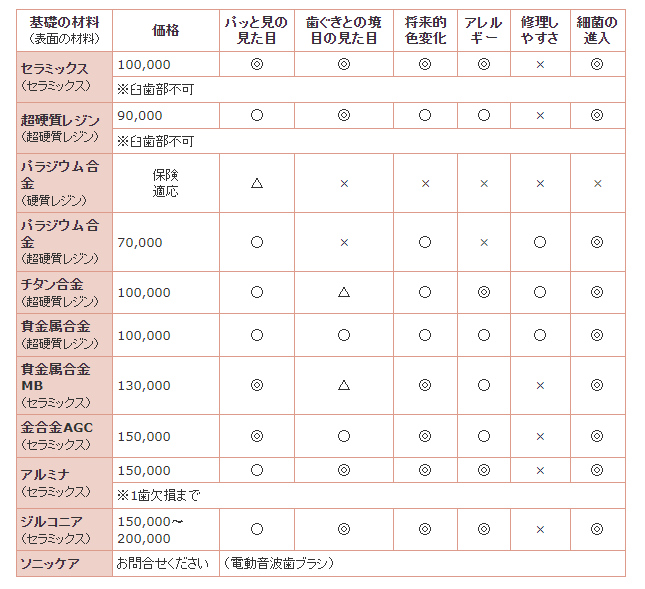

クラウン(歯全体を覆う被せ物)

歯や土台と接着させる基礎の部分と、表面に見える部分に分けることができます。単一材料での製作も可能ですが、強度的な問題や土台(心棒)等の問題があり、耐久性を落としての審美目的以外はそれぞれの材質での組み合わせになっています。

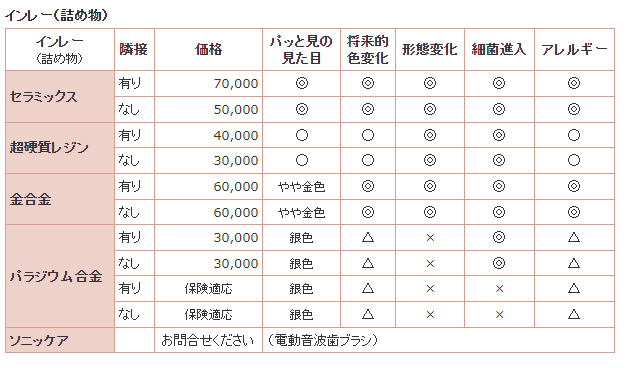

インレー(詰め物)

かぶせ物、詰め物(自費)の費用についてよくあるご質問

Q.白い詰め物は一本あたりいくらですか?

A.素材によります。見た目、将来的な見た目の変化、細菌の侵入を防ぐ効果、金属アレルギーなど全てを考慮して素材をお選びいただくことをおすすめしております。1本あたりの費用ですが、40,000円〜70,000円(税別)程度が目安です。素材についての詳しいご説明は担当のドクター、または衛生士からお答えさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

Q.白いかぶせ物は一本あたりいくらですか?

A.素材によります。見た目、将来的な見た目の変化、金属アレルギー、歯茎との境目の見た目など、全てを考慮して素材をお選びいただくことをおすすめしております。HPにも記載させていただいておりますのでご参考になさってください。1本あたりの費用ですが、10万円〜20万円(税別)程度が目安です。その他に歯を支える土台を作る費用が1本につき20,000円(税別)必要です。素材についての詳しいご説明は担当のドクター、または衛生士からお答えさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

Q.(詰め物、被せ物ともに)費用の違いを教えて下さい。

A.素材や接着の技術によります。見た目、将来的な見た目の変化、金属アレルギー、歯茎との境目の見た目など、全てを考慮して素材をお選びいただくことをおすすめしております。

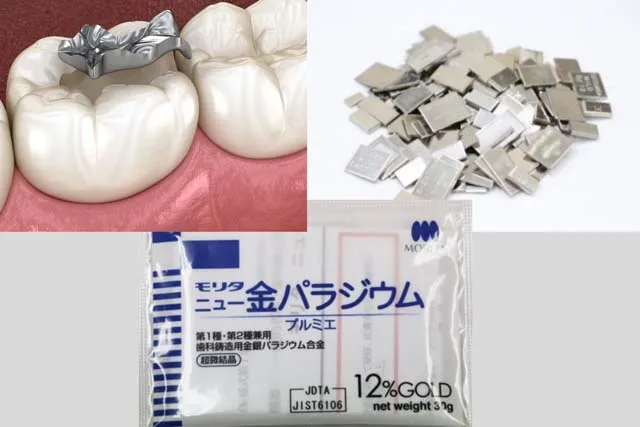

日本の保険制度で行われる治療について(補足)

虫歯になって歯を治療する時、多くは虫歯になった部分に詰め物、被せ物をして歯を治療します。その際に使われる詰め物、被せ物ですが、これは現在、保険で認められている素材を使いますと「アマルガム」「ニッケルクロム合金」「金銀パラジウム合金」などといった金属を使いますが、これらは全て金属アレルギーを引き起こすものです。歯科における金属アレルギー

最近では「金属アレルギー」がよくマスコミに取り上げられるのでこの、アマルガムが引き起こす影響についても少しずつ知られてきましたが、この保険で治療するアマルガムは、歯の詰め物に使われるわけですが、時間が経てば少しずつ、金属が溶け出して含まれている水銀が血液中に流れ込んでいきます。水銀はいわば「毒」と同じなので、水銀が体中に流れていくことで、さまざまな体調不良を引き起こします。 水銀が体にずっと入っている、ことの悪影響は計り知れません。その不調はどこにでてくるかは人によってさまざまですが、手足の肌荒れ、原因不明の肩こり、頭痛、口の中のただれ、吐き気・息苦しさなど、を引き起こします。では、なぜこのような素材を保険で認めているか、ということになります。歯科における保険制度が今の形に指定されたのは、日本が戦後まもなく物質もない、非常に貧しかった時代に定められた制度だからです。物質がない時代にかろうじて歯科の保険治療に使える金属が、この「アマルガム」であったり「ニッケルクロム」「金銀パラジウム合金」であったのです。その制度を50年たった今でも変らず適応させている、ということ自体がそもそもおかしいのですが今の日本の現状を考えますと、到底そのような予算はなく、最低限の治療しか受けられないのが「現在の日本の保険治療」ということになります。これは歯科の保険にかかわらず、医科や介護福祉などの保険にもいえることですが、一度制定された制度を国として変える、ということは大変困難なことです。

現在、吉本歯科医院にも毎日のように、他医院で治療した部分をなんとか再治療したい、他医院で治療した部分が金属アレルギーを引き起こしている、といった患者さまが起こしになられます。歯科医師は、自分や自分の家族、大切な人には絶対に保険の詰め物や被せ物をすることはありません。なぜならばその恐ろしさが自分自身で分っているからです。

自分の家族やまた、吉本歯科医院のスタッフの口の中には、ジルコニア、セラミックス、ゴールドなどの安心できる素材しか入れることはありません。また、通常の虫歯治療において、本当にきちんと治療をすれば同じ場所が何度も虫歯になったりすることはありません。治療技術自体にも「優劣」があり、歯科医院によって、問題を引き起こすことも少なくありません。しかし、現実は、何度も何度も同じところが虫歯に侵され、その度に歯科医院に行って、削っては詰めて削っては詰めての繰り返し。気がつけば大切な歯を失ってしまった、ということがあまりにも多いのです。こういったことにならないよう、吉本歯科医院では自由診療を実施しております。それは、私たちの考え方と技術があるからこそ、実現できているものなのです。

お気軽にお問い合わせください。087-818-1118受付時間 9:15-18:00 [ 日・祝日・休診日除く ]

お問い合わせ・ご相談